萬物皆有意識

目前科學界有許多問題一直折磨著科學家們,例如被評為世界十大經典物理實驗之一的雙縫干涉實驗。

這個實驗讓人類得到了一個堪稱詭異的實驗結果,甚至對宇宙產生了懷疑。它完美展示了量子力學中兩個“玄學”概念——測量和疊加態。而這個實驗的起因,主要是科學家想弄明白一個問題——光究竟是粒子還是波。

在正式敘述之前,我們需要知道一個問題。如果粒子是彈珠、波是水波,那么在一塊板上開兩條互相平行的縫并將彈珠從縫中打出,我們在探射屏上看到的圖像應該是上面這樣的。

而如果是水波通過板上的兩條縫隙,那么我們能夠在探射屏上看到上面這樣的圖像。之所以會呈現出這樣的景象,是因為通過一條縫隙的波紋恰好在另一個縫隙波紋的波峰上,科學家將其稱為“干涉現象”。

其實光是波還是粒子一直是物理學爭論的核心。整個18世紀,在牛頓的壓制下“波動說”一直暗無天日,而轉機出現在了19世紀初。

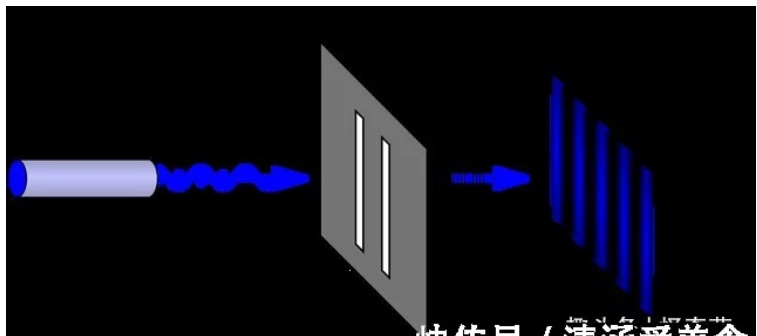

1801年,英國物理學家托馬斯·楊(Thomas Young)進行了雙縫實驗。他在一塊板上開了兩條平行的縫,然后用一束發散的光照射。

按照正常思路,如果光是以粒子形式存在,那么從縫隙中穿過的應該是兩束光,探射屏上顯示的也應該是兩束光,但實際探射屏上卻出現了一系列明亮條紋和暗淡條紋相間的圖樣。

要知道干涉衍射的圖樣是波獨有的性質,所以托馬斯·楊的實驗結果讓“波動說”得到了空前鼓舞。

實驗到這個地方其實還并沒有什么異常,它僅僅是一個普通的物理實驗,可接下來發生的事情卻顛覆了所有人的認知。

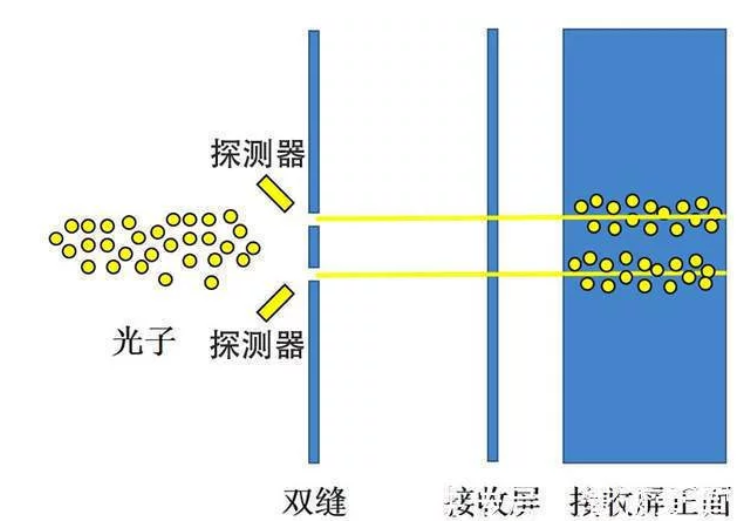

科學家這回不用發散的光照射雙縫,而是讓光子一個一個地通過縫隙,就像前文彈珠通過縫隙一樣,此時探射屏上應該出現兩個光斑

但現實情況卻讓人大吃一驚,因為即便光子是一個一個通過縫隙的,探射屏上依舊出現了明暗相間的干涉條紋。

這種情況可太詭異了,明明兩個縫隙中只有一個縫隙有光子通過,這單個光子是和誰干涉呢?難道它還能跟自己干涉嗎?答案正是如此,這個光子確實是和自己干涉的。不僅僅是光子,后續的實驗證明電子或其他粒子,同樣具有自我干涉的能力。

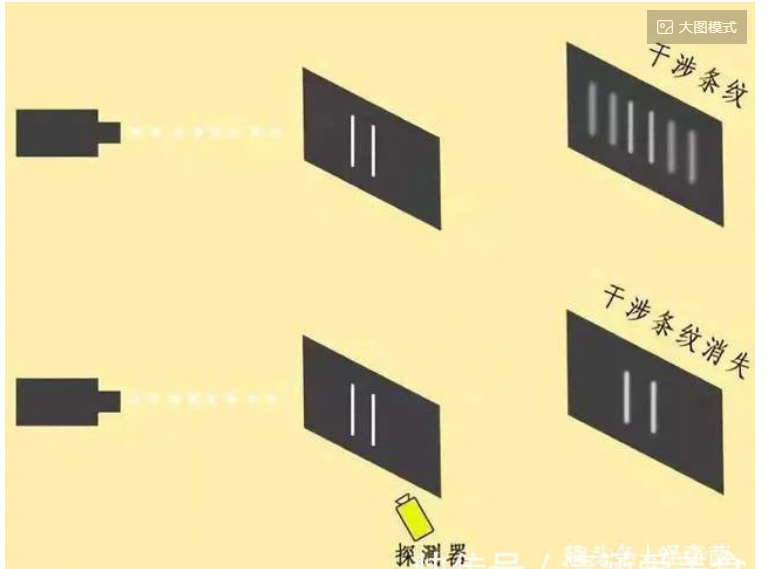

此時最詭異的事情來了,由于想弄清楚單個光子是如何自我干涉的,科學家們在縫隙旁放置了觀察設備,但微觀世界的奇妙遠遠不是人類能夠輕易揣度的。

當他們打開觀察設備進行實驗時,干涉圖樣離奇地消失了,變成了兩道簡單的光束,就像彈珠直接打到了探射屏上,中間沒出現任何花里胡哨的變化,粒子們仿佛知道人類在觀察它們,于是選擇了不一樣的表現。

為什么沒觀測的時候單個光子會自我干涉,而一旦有人觀測之后它們就“正常”了呢?這正是該實驗最詭異的地方。

就好像一個東西在沒人觀察它的時候呈現蘋果的樣子,而一旦有人看到它了,立即就變成了香蕉的樣子,這當然會讓人覺得詭異。可為什么會出現這種情況呢?其實這主要和量子力學中的疊加態有關。

在沒人觀測之前,粒子處于既從一條縫中通過又從另一條縫中通過的疊加態,所以才能夠自我干涉。

而一旦在縫隙旁進行觀測之后,這兩個路徑的疊加態就坍縮成了只包含一個路徑的單態,也就是我們看到的“正常”狀態。

為什么粒子知道有人在觀察它呢?這是不是說明意識真的能夠影響物質呢?科學家們至今仍在追尋著這些問題的答案。

而這個實驗所透露出來最讓人細思極恐、同時也最顛覆認知的地方莫過于——我們看到的世界可能不是世界真實的樣子,而是當前所使用的觀測方法讓我們看到的世界。